朝起きるとかなり寒い。

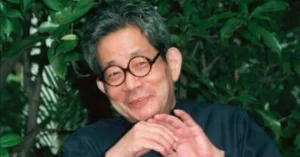

秋を感じたのか、夜明け前に突然物寂しくなって(時々ある)、こういう時に手に取る川端康成の「美しい日本の私」(ちなみに「美しい国へ」ではありません)を読み返す。

道元、西行、芭蕉、一休、明恵、良寛、ここで挙げられた日本の美を言葉で体現した人たちは、考えてみればほとんどが禅僧だ。

普段から、何事も短い言葉で簡単に言ってしまうのは、乱暴な行為だと思いながらも、美しさとははかなさ、あわれだとするならば、極言すれば「無いこと」になってしまう。則天去私、つまり私を無くして天と一体化する。

そしてそれすらも、「空」かもしれないのだ。我をなくせばなくすほど、美しさに近接していく。しかし、その美自体は感じ取るには誰かの主観が必要だ。

それはそのまま、絶対矛盾的自己同一的な世界に連れられていってしまう。

我を無くした果てに、仏(ビッグマインド、イデア)と一体化する。人は我が有る限り、人は不幸になるしかないのだろうか。幸せになれないのだろうか。

しかし、どうしたって意識はある。ちゃんとある。どうしてあるのかはわからない。なぜ存在しているのかわかりようがないのに、「あってしまう」それこそが、絶対矛盾的自己同一性の発生源である。

その意識は誰のものなのか、私ではなく仏の意識でもあるのだろうか。そうなると、人は無意識にしろ従うことが運命づけられる。ならば、その仏の意識とは何か。真なのか、善なのか、美しいのか、それが人間として想定しうる、価値観の限界値であろう。

しかし、我という意識がある限り不幸であるならば、真善美もまた不幸の産物である。

ただし、一方で考え方を反転させて、意識があるからこそ幸福だとすれば、真善美もまた生み出されるべき幸福の姿でもある。

人は、その選択により、不幸でも幸福でもなり得る。そして、その間に揺れ動くあわれな存在なのかもしれない。

真善美は、あるのかないのか、人生に必要なのか否なのか。それ自体を美として、全身で感じ取れる意識が伝統(言葉)として残っている国、それこそが川端康成先生が言いたかった「日本」かもしれない。

瞑想して目を覚ますと、こうした徒然の思いが次々に浮かんでは消えていった。

同一と 思えば違う 秋の雲