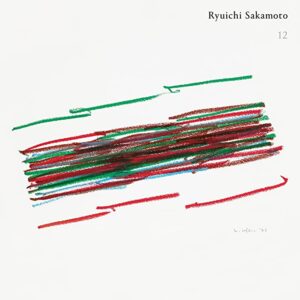

前作「async」から、6年ぶりの新譜であるこのアルバム。

ずっと楽しみにしていました。大ファンであるだけでなく、小説を書くときは、必ず坂本龍一さんの音楽をノンストップでいつも流していたからです。それぐらい好きで、私の文学には必要な音楽でした。

しかし、今回のアルバム、買った直後に高橋幸宏さんが亡くなったこともあり、リリースされて数回聴いただけで、しばらく聴かないで封印していました。それというのも、聴いていてとても辛くなるからです。

そもそも、このアルバムの曲は日記を書くように録音されたとありました。確かに収録された楽曲には、日付だけが記されています。

そして、ピアノとシンセサイザーと自然音だけのシンプルな造り。

しかし、こうして改めて何回も聞き直すと、さらりとした音感の向こうに、己の死と向き合う、その切実さ、心情があふれ出していることに気がつきます。

これらの楽曲たちを、坂本さんが「スケッチ」と称したように、そこにはメッセージ(坂本龍一さんは、日頃からメッセージソングはダサいとおっしゃっていましたが)や、決まったテーマはなく、移りゆく心象風景をシンセサイザーとピアノの音、そして自然音だけで表現したかったのでしょう。というか充分だったのでしょう。

そして、さらに深く聴くと、それらの楽曲に協奏低音として流れているのは、やはり「死」でした。

これは、まったくの独断ですが、それはこのアルバムに限ったことではなく、坂本さんの楽曲には、いつも死を感じます。それどころかどのアルバムもどこか死を想わせます。

かつて評論家のだれか(小林秀雄?)が、「死」を感じさせない作品(生のはかなさを含め)はいまいちだと言っていましたが、私もそう思います。

それは、オリジナルアルバムだけではなく、「シェリタリングスカイ」にしろ、「トニー滝谷」などの映画のサントラも同じです。

そのことは、直前のアルバム「async」で特に感じたことでした。まるで、モーツァルトのレクイエムのように聴こえました。

そして、今回の「12」というアルバム、絵で喩えれば、印象派というよりもどこか禅の水墨画を思わせます。大きな世界にたゆたう「自我」、とけていく「意識」、広大な世界の片隅でひっそり佇む小さな「存在」。

その画面からは、死を見た、己自身への鎮魂の祈りが聴こえてくるかのようです。

そして、奏でられるピアノの一音が、まさに今の坂本龍一さんの静かな叫びを聴くようで本当に胸に刺さります。それはどこか、坂本さんが、敬愛するドビュッシーの音楽を思わせます。

坂本龍一さんの音楽というのは、変に退化したり、原点回帰もしたりせず、年を重ねるほど、無駄なものや猥雑なものがそがれていき、より深く高みに達していっています。

実は、坂本さんの若い頃の楽曲はそれほど好きではありませんでした。「千のナイフ」などのように、どこか才気走りすぎていて、俺の音楽をわかる奴だけが聴いてくれといった感じがしたからです。自分には何の才能もないと思っていた自分には少し痛すぎました。

しかし、今ではすっかり老成して(良い意味で)、コーランの詠唱のように、すんなりと心に染み入ってきます。

そして、多くの作家が己の死を前にして、突然日記を書き始めると、必死になって何か言葉を残そうするように、音楽家である坂本龍一さんは、きっと、この世に名前や墓石、名誉や名声なんてものではなく、自分だけの「音」を残そうとされたのかもしれません。

しかし、そのかげがえのない「音」は、このアルバムを通じて、我々ファンの心にはちゃんと届いた気がします。

そしてこれは、ファンとしての残酷な願いかもしれませんが、もっともっと長生きして、さらなる高みに達した「音」を聴かせて欲しいです。

ではまた