少し前に芥川賞が話題になったが(ちなみに安堂ホセさんの作品は凄い)、気になったのは「純文学」という言葉。

いったいどこの誰が、文学にわざわざ「純」とう接頭語をつけたのだろうか。

ふと調べてみた。

どうやら純文学という呼称は、日本のみに存在していて、北村透谷の評論が出所のよう。肝心なのは作品が特に文章が「芸術的」かどうかという点らしい。

そこでふとなぜかスキージャンプを連想した。いくら遠く長く飛ぼうが、飛型点という芸術的観点が加味されて、結果が判断されるということ。

よくオリンピックとか見るたびに、変だなあと思った感覚に少し似ている。

つまり、いくら小説として面白くてストーリーがよくても、文章(型?)自体に「美しさ」がなければ、価値が減じられるということなのだろう。そこが、直木賞である大衆文学との違いということか。

ひるがえって自分は、主に小さな子から読める小説、いわゆる「児童文学」というフィールドを主戦場にしているが、当然ながら「純」児童文学という言葉はない。

もともと児童(あまりこの言葉は好きじゃないけれど)という言葉自体に、年齢を意味するのと同時に、どこか「純」というニュアンスが含まれているから、もともと必要ないのかもしれないけれど。

もし芸術性を評価すべく、「純」児童文学という分野を作ったとしても、まさに、「純」の中の「純」のようになってしまって、たぶん意味をなさないのだろう。

と、くだらないことを考えながら、人はどうして純文学と呼ばれるものを書くのだろうと思った。

しかし逆に、なぜ児童文学を書くのだろうかと聞かれると、答えに窮してしまう。

「出来た作品がたまたま、そうなってしまった」としか言えない。

作品は手法ではなくて、結果でしかないとは思っているが、いざ出来上がってみたら、児童文学になっていたというのが正直な答えである。

言い換えると、自分が書きたいように書いたら、たまたま子供も読める作品になっていたということである。

ただし、思いつく理由はいくつかある。その一つは、心の奥底にはできるだけ多くの人に読んでもらいたいと願いがあったからだろうと思う。そうなると、必然的に年齢層の幅も広くなっていく、英語化も。

だから、いかにも教科書的なと言っては少し語弊があるが、ザ・児童文学のように、どこか子供を教育したいとか、導きたいとか、啓発したいとかという目的は微塵もない。

と、自分が物語を書いておきながら言うのもなんだけど、こどもたちの多くは、たとえ児童文学とはいえども、読み過ぎてはだめだと思うことはよくある。

読み終えたらさっさと外に遊びに行きたくなって、そこで野球とか、みんなと泥だらけになって遊んで欲しいぐらいだ。

物語というのは、思っている以上に、かなり強い力を持っている。下手すると読んだ者の人生すら変えてしまう。時には悪い方にも。

過ぎれば毒になる。特に小さい子たちにとっては。

しかし、そんな多くの子供たちの中には、社会に対して、どこか「いたたまれない思い」を抱き、この世の中になぜかなじめず、どうして、こんな世にうまれて来てしまったと思って、日々哀しい思いを抱えながら、生きている子たちが少なからずいる。

毎日、不安で怖くて辛くて、苦しい日々に意味なくおびえているような。

目的がないと言っているのと矛盾するが、そんな子供たちに対して、何か言葉をかけてやりたい。それは大人のずる賢く生きる知恵(これもこれで必要だけれど)などではなく、どうせ生きなくてはならないなら、こう生きてみたらどうだろうという、ひとつの参考というか、生きること自体を祝福できるようになってくれればという思いはある。

今でも、大人向けの小説も書いてはいるけれど、書いているとどうしても大人のダメな部分とか、人間の暗部というか、人の本質とかを考えてしまって、どうしてもうまく書けない。というか書こうとしても筆が止まってしまう。

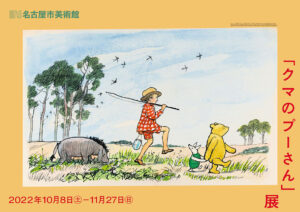

かつてクレヨン王国を書かれた福永玲二さんも、小説家になろうと大学の文芸部に入ってみたものの、たばこの煙がいつも充満した薄暗い部屋の中で、部員たちは一応に暗い顔をして、四六時中難しい哲学や文学論を戦わし、論争しては相手を罵倒して、人間の醜い部分を書くのが文学の本質だとのたまう先輩たちで一杯だったという。

福永怜二は、そんなのはどろどろした美味しくない「どぶろく文学」に過ぎない、自分は、そんなものは書きたくない。たとえ、それで人間を描けていないと言われても、それが純文学でないと罵倒されても、自分は最後まで「きれいごと」の世界を描いていきたいとおっしゃっていた。(同じような内容のことを、やなせたかしさんも言っていた)。

アンパンマン、クレヨン王国。これらは文学でなぞらえれば、エンターテイメント文学、大衆文学の範疇に入るかもしれないが、この「きれいごと」こそ、本当の意味で「純」でもあり、それこそが評価されうる芸術点のような気がする。

そして、そこであえて使うなら「純」児童文学かもしれない。

小説で言えば、「星の王子さま」しかり、「銀河鉄道の夜」しかり。

美文的、耽美的な文章にこそが価値があり、純文学でないとしたならば、芸術性が足りないというのは、ただのテクニックの問題であって、これら作品にこそしっかりとした「文学」の本質、つまり芸術が存在する気がする。

そして、これこそが大人向けだろうと、子供向けだろうと、本当の意味での純文学なのだとは思う。だから、純文学だから面白くないという訳ではなく。

それは、ただ作品の出来が悪いだけの話しで。美文だろうと、漢文だろうと、森鴎外、樋口一葉のような文語体だろうと、面白いものは面白いはずだ。

最近、芥川賞を取られた松村T三蔵さんが、「オモロイ純文運動」というものを提唱されているが、きっと似たような思いを抱えているような気がする。

芸術性が高いのと、面白いは両立するというか、両立すべきだと思う。

ひるがえって自分としても、やはりこの世の「きれい事」を書いていきたい。

かつて小林秀雄が、「世に言う文学は19世紀で終わったと思うのは、トルストイ、バルザックから、プルースト、つまりテーマが理想主義から厭世主義に移ってしまったからだ」とおっしゃっていたが、自分もそう思う。

大げさだけど人類の理想。つまり、どこまでいってもきれい事。

「絶望」ではなく「希望(救い)」。

児童文学だけではなく、大人向けの小説を書くことがあっても、このことは、忘れずに書いていきたいとは思っている(なかなか難しいけれど)。

かといって、まあ今のご時世、希望だろうと絶望だろうと、そもそもあまり小説自体、読まれないのだろうけれど・・・。

〝 世に響き 高き頂 仰ぎ見て 足元忘れ 転ぶ我なり 〟