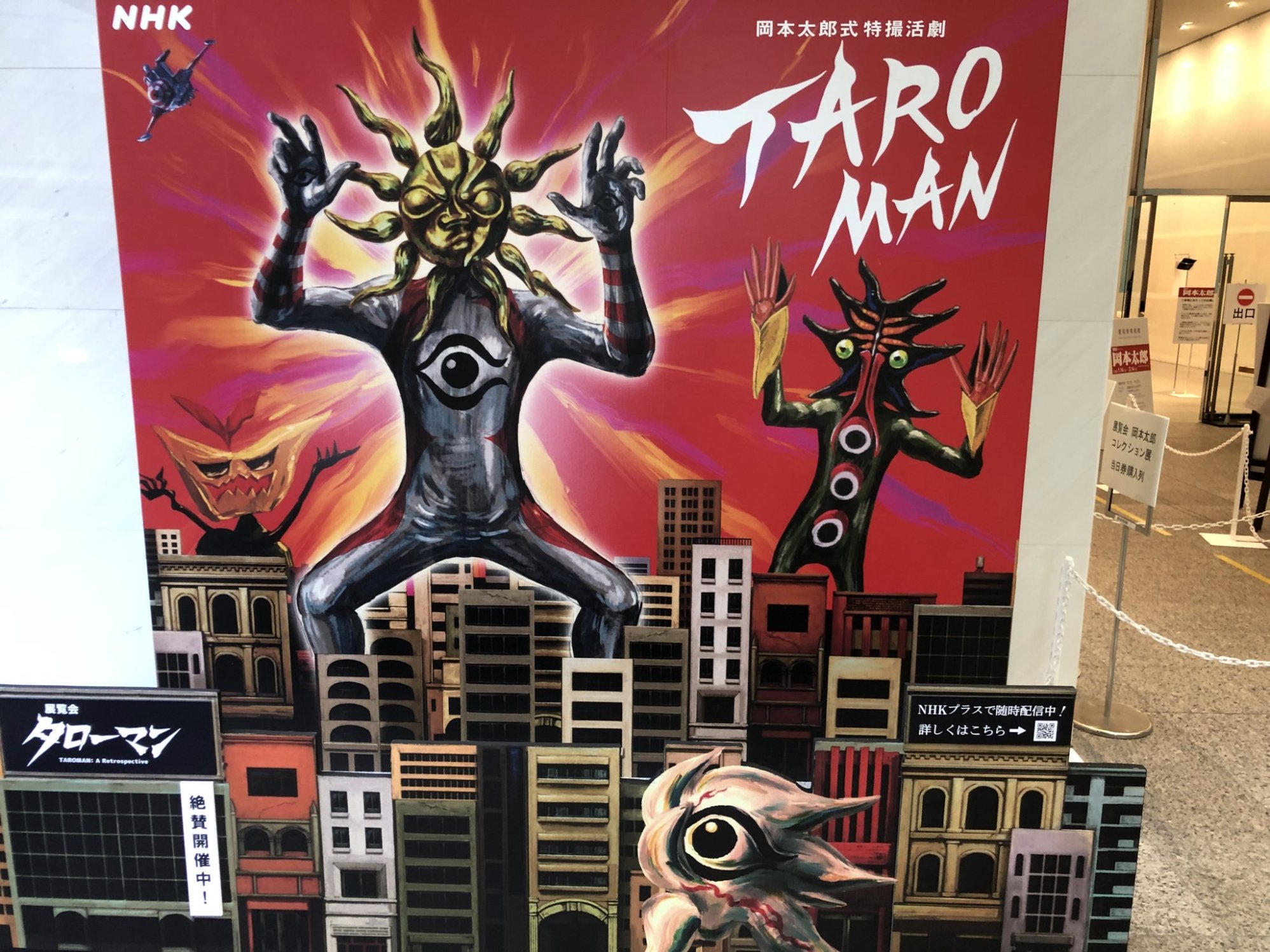

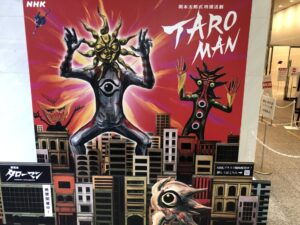

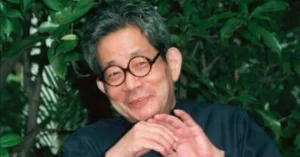

先日、岡本太郎展について記事を書きましたが、その後ふと思ったことがあるので、追記します。

岡本太郎さんの作品は、よく縄文時代の土器などの原始美術から影響を受けたと言われています。たしかに、作品を見る限りその影響は大きいと思います。

ただし、その著作物を読むと、母親からの影響もかなりあることがわかります。母親というのは、言うまでもなく小説家「岡本かの子」のことです。

彼女は、小説家として有名ですが、当時仏教を語る者としてラジオや、講演、著作者としてひっぱりだこでした。

そもそも仏教に惹かれる契機になったのが、浄土真宗の「歎異抄」でした。

歎異抄は、親鸞の弟子である唯円が書いたとされています。

歎異抄は教団内の異論や反論に対する「嘆き」を書いたものです。簡単に言えば、「そんなこと親鸞さんは言ってないよ」語録集です。

自分の中で浄土真宗とは、「南無阿弥陀仏」とさえ唱えれば、極楽浄土にいける。つまり救われるという宗派だと思っています。

心の底から「如来様を信じますから助けてください」と叫べれば、その瞬間誰でも間違いなく救われる。その叫びは、別に南無阿弥陀仏ではなくてもいい。心からのものであればそれだけでいいというものです。

いろいろ教義は難しく書いてありますが、結局のところこれだけだと思っています(独断です。違っていたらすみません)。

限りなくシンプルです。何をやっても良く、ただ何の疑いもなく如来様を信じることができればいいわけですから。そのわかりやすさこそ、多くの民衆に受け入れられた理由でしょう。

しかし、いざやってみると案外それが難しいことがわかります。どうしても我々凡夫は、自力で助かろうと思って、ついあれこれがんばってしまう。キリスト教徒のように一生懸命、毎日善行を積んだりと、あれこれやらないと救われないと勝手に思ってしまう。

つまり如来さんをどこか信じ切れない。身も心も投げ出すには、どこか怖いし疑いがある。浄土真宗ではそういう人は救われません。だって信じていないわけですから。

「論理を飛び越える」。それが信仰の意味だからです。

だからこそ、自分の罪を自覚した悪人ほど救われやすいという発想に繋がっていくわけですが。

そう言いながら、親鸞さんは如来様によって往生できるとは言いましたが、極楽(浄土)とは、どういう場所だとか一切述べていません。

「私にはわからないよ」と。「たぶん」、「想像だから」、「人間にわかるわけがない」と、どこかカントの認識論に似ています。

それは如来様のはからいに全部任せればいいいと。そこが、師匠の法然さんとの違いであり偉大さだと思っています。

浄土真宗というのは、具体的な極楽像を否定したからこそ現世を大切にし、本願寺系の境内をだだ広くして、現世に生きる自分がわかっている範囲で、「ここが極楽だよ」と豪勢な大伽藍で示そうとしたのだと思います。

「今、こうして生きているみんな、さしあたりここで楽しくやろうよ。南無阿弥陀仏って唱えるだけでいいだから」と、にぎやかな縁日と市とかをやるわけです。

ここまで来ると、その息子である、芸術家岡本太郎さんの言動にどこか重なってきます。とにかく現世の今を大切にする。生を燃やし尽くす。今を生き切る。ここからは、想像ですが、かなり造詣が深い仏教の研究家である母親の影響があると思います。それも大好きだった母親でしたから。

岡本かの子さんの小説は、これまで二、三冊ぐらいしか読んでませんが、仏教思想的な人生のはかなさ、むなしさを表現をしたものが多いのは確かです。

そんな虚しい人生だからこそ、「 芸術 とは 自分 の 全 存在 を 賭け て 生きる もの だ」、「 今この瞬間の生を生きよ」。「情熱を傾けろ」となっていったんだと思います。

少し話が飛びますが、そこには戦国時代の一向一揆を感じさせます。あれだけ激しい抵抗運動が全国に起こり、一国を乗っ取るところまで行ったのは、そういった思想がバックボーンにあったからだと思います。

何しろ南無阿弥陀仏と、心から唱えさえすれば、救われてしまうのですから。命を捨てて権力にまっこうから立ち向かえちゃうわけです(現実の生き死ににこだわるから、一つのことにこだわるんだ・・・ちなみにこれはΖガンダムの中の言葉です(余談))。

岡本太郎さんが、浄土真宗の教徒だったとか、仏教徒だったとかはわかりませんが、そんな些細なことよりも、芸術に立ち向かう姿勢。人生の生き方。

そこには、己の命に執着せず、大きな情熱のために戦った一向一揆衆と同じ姿勢を感じます。

母親から受け継がれたもの。岡本太郎の場合、それは姿形だけではなく、一つの思想といったものがありました。それが岡本太郎さんの中にきちんと息づき、あの芸術論、そして創作物につながっていったのでしょう。

同時に、そうした思想の裏付けがあるからこそ、あれだけ人を感動させる情熱を作品に注ぎ込めたのだと思います。それはある意味、彼の信仰告白でもあり、もっとも幸せな母親からの贈り物の一つだったかもしれません。

ではまた