最近、さまざまな分野の方が、YouTubeに参加してきています。お笑い芸人、ミュージシャン、伝統芸能をやっている人、科学者や、メイクのプロ、料理人。

しかし、ほとんど見かけないのが、画家や、小説家かもしれません。

たぶん、「小説家は作品だけで勝負すればいいんだ」という信念が強そうな人が多そうですが、そもそも映像とは親和性が低い気がします。

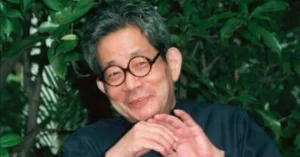

先日、高橋源一郎さんが、YouTubeで、公園のベンチに座り、自作の朗読をする動画がありました。私はもともとファンだったのもありますが、とても興味深く拝見しました。

おそらく、小説家がYouTubeで何かしようと思いたって、最初に考えるのは、やはりこういった自作の朗読でしょう。次は、同じく高橋源一郎さんの「飛ぶ教室」のようなスタイル。そして、人生相談。

しかし、残念ながらその後が思い浮かびません。

よほどのタレント性があれば別ですが、ゴルフ対戦をやったり、街ブラのシーンを撮っても、あまり面白くならないのは目に見えています。

かつての昭和時代、小説がメインカルチャーだった頃、文士劇というのがあって、人気小説家が集まって、チェーホフの芝居などをやっていたのですが、予想以上に人気が出て、歌舞伎座の演者が嫉妬したという逸話が残っています。

しかし、今では文士劇など完全に過去の遺物です。もしやっても、ほとんど人は集まらないでしょうし、それこそ笑われるだけです。そもそも「あなたは誰?」という世界です。その意味で、文士劇は二度と復活することはないでしょう。

だとしたら、何か手があるでしょうか。せっかく隆盛を誇っているYouTubeです。活用しない手はありません。

あとは、講演や対談や討論、座談会などでしょうか。でも、それでは、今の文芸誌でやっていることと同じになってしまいます。そして、文芸誌自体が、まったくの売れない状態ですから、映像化しても結果は同じでしょう。

たぶん、可能性があるとしたら自作の映像化でしょうが、これはかなりのハードルが高そうです。

今でふるCGやデジタルアニメ化などがかなり容易になっていますが、外部委託するお金もなく、小説家が自分若しくは、数人のスタッフで作っても、時間がかかるだけではなく、出来栄えも知れているでしょう。

小説などまったく売れない時代。それでも、何とか読んでもらいたなら、YouTubeやSNSをフル活用することが必須です。

出来が悪い作品を、さかんに宣伝するのは害悪でしかないですが、このまま埋もれてしまうの惜しい作品が、過去もそれから将来的にも、きっとあるはずです。

それを、何とか世に出す努力。そのことすらも小説家自身が考えなくてはならない時代。哀しいのか、今まで恵まれすぎていたのか。

菊池寛が文芸春秋社を作ったのが、元々は自作を売るためだったというのは有名な話です。出版社から門前払いされまくって、やむを得なく出版社を作って発行したドストエフスキーも同じです。そこらへんに何かヒントがあるのかもしれません。

ではまた